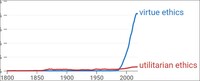

フランシスコ教皇の思想が立脚するvirtue(徳と訳されることが多い)が、倫理(ethics、善悪に関する学術)の研究対象として取り上げられることが(日本ではそうでもないが)多くなってきている。その隆盛はいつ始まったのか。Google Ngramを使って調べてみた。結果「virtue ethicsの隆盛は20世紀終盤から始まった」ことが分かった。以下、メモしておく。

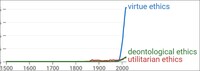

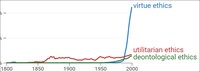

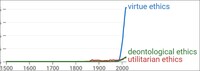

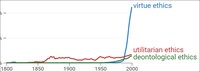

先ず三大倫理(virtue ethics, utilitarian ethics, deontological ethics)が西暦1500年から2019年までどの位取り上げられたかを調べた。このNgramから「倫理が学問の対象になったのは19世紀、則ち1800年代初頭から」と分かる。なお、deontological ethics(義務論倫理)は「嘘は絶対いけない」「盗みは絶対いけない」といった行為固定的規範を持つためか、18世紀カントの時代には人気があったがそれ以降は下火。追記で触れるまで割愛する。

先ず三大倫理(virtue ethics, utilitarian ethics, deontological ethics)が西暦1500年から2019年までどの位取り上げられたかを調べた。このNgramから「倫理が学問の対象になったのは19世紀、則ち1800年代初頭から」と分かる。なお、deontological ethics(義務論倫理)は「嘘は絶対いけない」「盗みは絶対いけない」といった行為固定的規範を持つためか、18世紀カントの時代には人気があったがそれ以降は下火。追記で触れるまで割愛する。

19世紀はutilitarian ethics(効用主義倫理)が突然現れて人気急上昇になる。utilitarian ethicsが概念発明された直後だけ、あわてたようにvirtue ethicsが少しだけ取り上げられるがそれもすぐ終わってしまう。以降19世紀の間は「飛ぶ鳥を落とす勢い」でutilitarian ethicsが人気を上げていく。ちなみに、日本が幕府から天皇に政権を戻して「西洋に追いつき追い越せ」を開始したのは1868年 (Meiji Restoration、明治維新)。このNgramから分かるが、それは西洋がutilitarian ethics(効用主義倫理)を屋台骨にして社会構造作りを本格化させた頃。当然日本は「西洋といえばutilitarian ethics」と思ってしまった。本当は、西洋にとってutilitarian ethicsは「異常な倫理」「忌避すべき倫理」だったのかもしれないのに…。

19世紀はutilitarian ethics(効用主義倫理)が突然現れて人気急上昇になる。utilitarian ethicsが概念発明された直後だけ、あわてたようにvirtue ethicsが少しだけ取り上げられるがそれもすぐ終わってしまう。以降19世紀の間は「飛ぶ鳥を落とす勢い」でutilitarian ethicsが人気を上げていく。ちなみに、日本が幕府から天皇に政権を戻して「西洋に追いつき追い越せ」を開始したのは1868年 (Meiji Restoration、明治維新)。このNgramから分かるが、それは西洋がutilitarian ethics(効用主義倫理)を屋台骨にして社会構造作りを本格化させた頃。当然日本は「西洋といえばutilitarian ethics」と思ってしまった。本当は、西洋にとってutilitarian ethicsは「異常な倫理」「忌避すべき倫理」だったのかもしれないのに…。

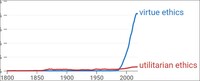

さて、その様なutilitarian ethicsの「一人勝ち」人気は20世紀中盤まで続くが、20世紀終盤になるとvirtue ethicsが、社会変革根本要因の研究対象として突然現れて「桁違い」の急上昇カーブを描いていく。21世紀になった今も、その勢いは続いている。

さて、その様なutilitarian ethicsの「一人勝ち」人気は20世紀中盤まで続くが、20世紀終盤になるとvirtue ethicsが、社会変革根本要因の研究対象として突然現れて「桁違い」の急上昇カーブを描いていく。21世紀になった今も、その勢いは続いている。

このNgramを見ていると「何故日本には根本的社会変革が起きないのか」が分かる気がする。

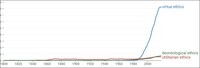

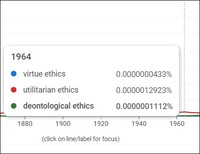

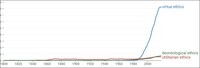

20210910追記:上述で「20世紀終盤になるとvirtue ethicsが社会変革根本要因の研究対象として突然現れた」と書いたが、詳細に見ると少し違う。20世紀「中盤」にutilitarian ethics対抗馬として先に登場したのはvirtue ethicsではなくdeontological ethics (義務論倫理)だった。

20210910追記:上述で「20世紀終盤になるとvirtue ethicsが社会変革根本要因の研究対象として突然現れた」と書いたが、詳細に見ると少し違う。20世紀「中盤」にutilitarian ethics対抗馬として先に登場したのはvirtue ethicsではなくdeontological ethics (義務論倫理)だった。

「嘘は絶対いけない」「盗みは絶対いけない」といった行為固定的規範を持つこの「お堅い」義務論倫理(deontological ethics)は、「現世的、世俗的」倫理であるutilitarian ethicsを懲(こ)らしめる「懲戒師」の役割を担うべく先に登場したが、「形而上界」も考慮した倫理であるvirtue ethicsにその役目をすぐに譲っている。しかしながら21世紀現在deontological ethics (義務論倫理) の人気はまだ根強いものがあり、virtue ethicsには遙かに及ばないもののutilitarian ethicsに対しては上回っている。つまりdeontological ethics は、utilitarian ethicsをそれなりに懲らしめている。この辺りに「トランプ登場」「米カトリック保守化」(コラム265)など諸般の保守反動の要因があった/あるのかもしれない。

・・・とここまで書いてきて、私(齋藤)自身とても驚いているのだが、三大倫理のこの様な混乱に意外なことに「科学」が光明を差しいれたようだ。いやだけど驚くことはないか。フランシスコ教皇が言うように「科学も宗教も、realityをunderstandしようとする試み (challenge)」だから「倫理、すなわちrealityにおけるa human being, a human existence(コラム270)の真っ当な振る舞い方」の解明に繫がるのは、科学にとって自然なことなのかもしれない。マッ、とにかくまだ整理し切れていないが、メモしておく。

量子コンピュータ実証実験(コラム267)により「私達がその中にexistしていると感じているa naïve reality(一つの素朴現実)は、a crystalline realityではなくan amorphous realityである」(コラム283)という科学的知見が2019年10月には既に確定している。則ち、行為固定的規範を持つdeontological ethics (義務論倫理)の根本前提は既に崩れている。だから、この科学的知見が人々にキチンと広まれば、様々な「保守反動」の動きは阻止できるはず。つまり、deontological ethics (義務論倫理)を前提とした保守反動も、そしてworldly(現世的、世俗的)なutilitarian ethics(効用主義倫理)を前提とした保守反動も、どちらも阻止できるはず。従って、私を含めて科学者達あるいはconscientists(コラム261)からの、人々への活発な働きかけ(リテラシーづくり、シンパシーづくり)が、大袈裟でなく「人類文明の存続」にとって最大要諦なのだと、「こりゃー大変なことになってきたぞ」と思いながら、気づいた次第。 (^_^;)

20210912追記:用語の定義にもよるので慎重な表現が必要だが、量子コンピュータ実証実験(コラム267)によって「ある種の形而上界が存在する」「その形而上界における知見の幾つかを、人間は入手可能」という二つの事柄が検証された(testified)と言える。

![[Pope Francis, Austen Ivereigh]のLet Us Dream: The Path to a Better Future (English Edition)](https://m.media-amazon.com/images/I/41+wOLCz-wL.jpg)

20210912更に追記:左掲のフランシスコ教皇近著から、上記に関連する箇所を転記しておく。それは78頁:

Understanding how apparent contradictions could be resolved metaphysically, through discernment, was the topic of my thesis on Guardini, which I went to Germany to research.

Francis, Pope. Let Us Dream: The Path to a Better Future

(訳補:形而下界における)見かけ上の矛盾が、形而上界において、即ちdiscernmentによって、どの様に解決されるのかunderstandする。これが、私がドイツに行って研究し執筆したグアルディーニ思想に関する博士論文のテーマでした。

なお和訳本による当該部の訳 (108頁)は不適切。それは「表出している矛盾を、識別を通して形而上学的に解決する方法を理解することを論文のテーマとしていた私は、研究のためにドイツまで赴きました。」 例えばこの様にdiscerrnmentを「識別」と和訳してしまうと、本来の意味「形而上界における知見を、形而下界から入手すること」が失われてしまう。

20210913追記:新たな社会経済システムを考察する上でとても重要なので、改めて「三大倫理のNgram、1800年~2019年」を載せておく。是非ともクリックしスクリーンを大きくして、特に、20世紀中盤から2019年までの三大倫理のつばぜり合いをジックリとご覧になり、新たな社会経済システムがどうなっていくのか、思いを馳せて頂きたい。

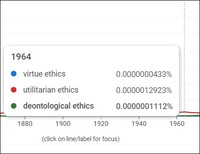

例えば1964年、第二ヴァチカン公会議が佳境を迎えた頃、日本でいえば東京オリンピックの年、圧倒的勢力を持っていたutilitarian ethicsに対抗しうる倫理としてvirtue ethicsではなくdeontological ethicsが想定されていただろう、ということが分かる。

現在のvirtue ethicsの隆盛を見ると「昔の人は何を考えていたんだ」と批判したくなるが、いやいや「未来は常に想定外」。私達も、新たな社会経済システムを考える上で、何が飛び込んでくるか分からない。心をopenにして考えたい。virtue ethicsよりも新しい倫理だってあるのかもしれないのだから…。

米国光学会(OSA)の機関誌(OPN)2021年9月号を読んでいて目にとまったのでメモしておく。

米国光学会(OSA)の機関誌(OPN)2021年9月号を読んでいて目にとまったのでメモしておく。

![[Pope Francis, Austen Ivereigh]のLet Us Dream: The Path to a Better Future (English Edition)](https://m.media-amazon.com/images/I/41+wOLCz-wL.jpg)