現行経済システムは、世界中何処でも、共産主義経済であれ社会主義経済であれ自由主義経済であれ、utilitarian ethics(功利主義倫理、というより効用主義倫理というべき)の上に築かれている。

則ち、utility(効用)は「価値あるもの」という価値観、「役に立つことは善いことだ」という世俗的倫理観。この極めて「地上世界的」考え方が、産業革命開始と共に18世紀西洋において生み出され、その上に「効用総和の最大化」を目的とする経済システムが築かれ、日本を始め世界中に広まっていき、或る種の豊かさをもたらしていった。

それから二百年ほど経った20世紀末、ソ連の社会主義経済が崩壊(1991年)し、次いで21世紀初頭、リーマンショック(2008年)により自由主義経済も崩壊の一歩手前までいった。そうした中、現行経済システムは「制度寿命」を迎えているのではないのか、こうした意見が宗教家や倫理学者から出された。

現行経済システムの枠組みの中で何をどうやっても最早回復することはないのでは…。そんな観測が広がる中、経済の基礎となる倫理学から問い直し、新たな経済学、特にvirtue ethics (徳倫理)を基礎とした経済学 - Virtue Economics (徳倫理経済学) ー を模索しようという動きが本格化してきた。Utility EconomicsからVirtue Economicsへ。基礎テキストも出始めたので幾つか紹介する。

一冊目は2019年6月 刊オックスフォード・ハンドブック『諸倫理学と諸経済学』。三大倫理といわれる、功利主義倫理、義務論倫理、徳倫理、それぞれに立脚した経済学を紹介している。要約を半訳すると:

刊オックスフォード・ハンドブック『諸倫理学と諸経済学』。三大倫理といわれる、功利主義倫理、義務論倫理、徳倫理、それぞれに立脚した経済学を紹介している。要約を半訳すると:

Abstract (要約):様々な倫理学が、それぞれどの様な経済の理論と実践を形成する/形成できる/形成すべきなのか、本書 The Oxford Handbook of Ethics and Economicsは タイムリー且つ細大漏らさず調べ上げている。第一部のFoundationsでは、主要倫理学それぞれがどの様に経済学に関わってきたのか、 則ち、様々な経済行動に適したmoralsがどの様にして生まれ、それぞれの経済の実現のためにどの様なethics(倫理)が機能するようになったのか、丹念に調べている。第二部の Applicationsでは、商業、金融、市場の各倫理を観察し、社会厚生・リスク・他への危害を考慮して意志決定をする際、どの様なmoral dilemmasが生ずるのかを明らかにしている。例えばヘルスケアや医療や環境問題など、経済の主要問題に関しどの様にethics(倫理)が関わるのか、調べている。結論部では議論の方向を一転し、諸倫理学は諸経済学から何かを学びうるとも勧告している。経済学と哲学を代表する論者を一堂に会し、本書 The Oxford Handbook of Ethics and Economicsは、両分野(と、政治科学、社会学、心理学など)の研究者だけでなく、政策立案者、ジャーナリスト、平信徒など所謂“consumers” of economicsにとっても貴重な資料となる。本書は、過去に起きた諸経済学と諸倫理学との緊密な関係性だけでなく、これから起きるであろう更なる高次統合(integration)への基礎を築くものである。Keywords: economics, ethics, economics and ethics, morality, choice, policy, welfare, rights

その第二論文「徳と経済、馬と馬車」(Virtue and Economics, Horse and Cart)で著者 Jennifer A. Bakerは、Virtueの定義として、Julia Annasの「Virtueとは、勇気あるいは正義感といった称賛される特質的性格のうち、何をすべきか実践的に十分な理由付けを伴い、これらが事実によって一つになったvirtuesのことである。他方、一つ一つのvirtueは、人の素質、神の思し召しである。(A virtue is a disposition.)それは、実践によって構築された行動習慣であり、決して無意識の癖の一つと考えてはならない。なぜならそれは沈思熟考し意志決定するための一つのdisposition(【名-1】(人の)素質、【名-2】(神の)思し召し (英辞郎))なのだからである。」を紹介している。日本語で言う「徳」、仁義礼智信忠孝悌に代表される「徳」と、virtueは大部異なることを掴んで頂きたい。

二冊目はそのJennifer A. Bakerの2016年刊『経済学と諸徳:一つの新たな倫理基礎の構築』Economics and the Virtues: Building a New Moral Foundation。これはvirtueとして、アリストテレスのニコマコス倫理学の定義によるvirtue、トマス・アクイナスの定義によるvirtue、カントの定義によるvirtue、そしてここ50年ほどで勃興する現代のvirtue ethicsの定義によるvirtue 、などのそれぞれのvirtue ethicsをとりあげ、それぞれに対応する経済学を論じている。要約を半訳すると:

Abstract (要約):アダム・スミス(あるいはアリストテレス)以来、倫理学は経済学にとって枢要な分野であり続けているが、その一方で、現代の経済学者の多数は、増え続ける数学様式と計算手法に振り回されて倫理学からのアプローチに関心を失ってしまっている。しかしながら近年世界を悩ます度重なる金融危機は、経済学における倫理学の重要性に関する議論に再び火をつけた。経済理論・実践・政策に倫理哲学を統合する新たな手法を求める声が、日に日に高まっている。皮肉なことに、最も有望な経済発展に繫がると思われるモデルの一つは、アリストテレスやアダム・スミスによって発展したthe ethics of virtue (徳の倫理学)であり、the virtues, character, and judgment of the agentsの重要性を強調するものである。本書 Economics and the Virtuesでは、editors Jennifer A. Baker and Mark D. Whiteが、14名の著名な経済学・哲学研究者を一堂に会し、viirtueを経済学に統合する際に必要となる新たな観点を多数提供している。第一部では、the virtue traditionを専門とする5人の研究者により、倫理と経済の接続の歴史を追い、新たな協業分野があり得ることを見いだしている。第二部では、the ethics of virtue(徳の倫理学)を現代経済理論に当てはめることで、現在の経済学方法論とその実践を深掘りし、倫理哲学と統合できる候補分野を幾つか提案している。最終部、第三部では、市場、利益、正義などの特定の話題を、 virtue and vice(善徳と悪徳)の文脈において展開し、経済学にvirtueをどの様に適用するのかに関し貴重な提案を行っている。Keywords: economics, ethics, virtue, virtue ethics, markets, choice, theory, history, methodology

三冊目は、オランダのTilbergカトリック経済大学で神学と経済学の教授を務める J.J.フラーフラントによる『市場倫理とキリスト教倫理: 市場・幸福・連帯』。序論の最初の部分を転記すると:

カトリックの改革派を含む世界改革派教会同盟(WARC: World Alliance of Reformed Churches、現在はWCRC: World Communion of Reformed Churches)は、2004年8月、ガーナのアクラ(Accra、ガーナの首都)において、世界経済に関する信仰表明を宣言した。その宣言は、富める者と貧しい者との間のとてつもない格差に言及している。例を挙げれば、豊かな上位1%の人々の年間所得は、貧しい下位57%の人々の所得と等しく、24,000人の人々が貧困と栄養不足で毎日亡くなっており、貧しい国々の負債は増大し続けている…。

本の帯には:市場経済は人間を豊かにするか。今日までの市場競争は、高い経済成長を実現する一方で、所得格差の拡大、環境破壊、金融危機などを引き起こしてきた。果たして市場は「幸福」にどう影響するのか? 「正義」への配慮に役立つのか? 愛や寛容などの「徳」を促進するのか? 市場作用に関する最新の経済学的研究成果を提示しながら、聖書に基づく倫理観を読み解き、キリスト教信仰と経済の関連性を体系的に明らかにする野心的な試み!…とある。

四番目に、文献ではないがVirtue Economicsに関しYouTubeで解説している日本語による説明を見つけたので貼り付けておく。eudaemoniaの意味するところを”good life”にする部分は、「good lifeでなくto live wellである」とするフランシスコ教皇と齟齬があるが、大枠において、カトリック改革派が推進するVirtue Economicsを上手く説明しているように思う。 今回は以上。

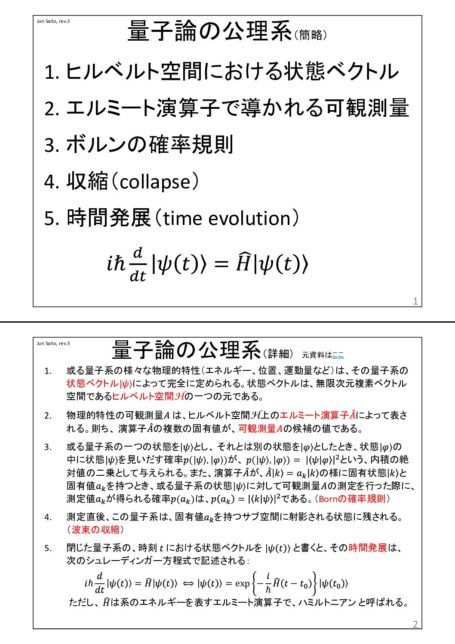

最近、量子論を学び直している。学生の時以来だからほぼ40年ぶり。それで驚くのは、現在の量子論が、五つの公理から演繹できる論理体系としてスッキリと整備されていること。

最近、量子論を学び直している。学生の時以来だからほぼ40年ぶり。それで驚くのは、現在の量子論が、五つの公理から演繹できる論理体系としてスッキリと整備されていること。

コロナ禍でミサも自粛された今年のイースター(4月12日)、フランシスコ教皇がa universal basic wage(全活動基本稼得保障制度)を提案した。2013年教皇就任の次の年2014年から2017年まで毎年開催していたpopular movements(PMと略記)大会の関係者に向けて教皇は

コロナ禍でミサも自粛された今年のイースター(4月12日)、フランシスコ教皇がa universal basic wage(全活動基本稼得保障制度)を提案した。2013年教皇就任の次の年2014年から2017年まで毎年開催していたpopular movements(PMと略記)大会の関係者に向けて教皇は