前回コラムが中途半端だった。フランシスコ教皇がinequality and inequity(不公平と不衡平)問題に言及したことを「やっぱりね」と書いておきながら、その理由を述べていなかった。追記の形で書こうかと思ったが、重要な論理展開なので、別立てコラムにすることにした。

前回コラムが中途半端だった。フランシスコ教皇がinequality and inequity(不公平と不衡平)問題に言及したことを「やっぱりね」と書いておきながら、その理由を述べていなかった。追記の形で書こうかと思ったが、重要な論理展開なので、別立てコラムにすることにした。

一文で説明するなら、標題:「objective reality(客観的現実)は人間には捕捉不可能。従ってequality(公平)は人間には実現不可能」、となる。もしもこれで、「齋藤が言わんとすること十分に分かった」という方は、以下、読み飛ばし可。

なお、”objective reality is inconceivable”(客観的現実は人間には捕捉不可能)をGoogle検索すると、上掲したキャッチアイ画像のように一件だけヒットする。カントが、キリスト教神学上の大問題である義認(justification)を論じた部分。これで分かるが、客観的現実のconceivability(人間が持つ捕捉能力)の有無は、justificationを論ずる上で鍵となる問題。ここでは深入りしない。

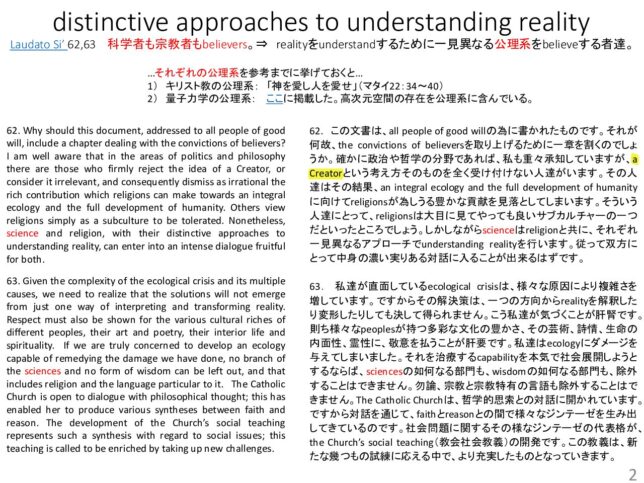

では、本論に戻る。まず「the view of realityは常に、観測者のgaze(意識的注視)と、その意識的注視が行われるposition(位置、意見、境遇)とに依存する」という教皇発言について補足する。

量子力学には長年懸案だった「観測問題」というのがある。「量子状態の波束の収縮は、対象(object、客体)だけで決まるのか、それとも観測者(subject、主体)の観測行為に依存するのか」という問題。この問題は、左掲のGoogle量子コンピューター実証実験によって「波束の収縮は観測行為に依存する」と決着した。

量子力学には長年懸案だった「観測問題」というのがある。「量子状態の波束の収縮は、対象(object、客体)だけで決まるのか、それとも観測者(subject、主体)の観測行為に依存するのか」という問題。この問題は、左掲のGoogle量子コンピューター実証実験によって「波束の収縮は観測行為に依存する」と決着した。

量子コンピュータとは、古澤明『光の量子コンピュータ』160頁の記述をもとに説明すれば、『あらかじめ「答えの候補」となり得るあらゆる量子状態の重ね合せを量子コンピュータ内で生成し、量子力学的な干渉や測定に依存する波束の収縮を用いて、その「答えの候補」のなかから「答え」を浮かび上がらせる』観測装置。つまり、波束の収縮が観測(干渉や測定)に依存することを利用して観測装置を工夫することにより、波束の収縮の行き着く先をコントロールできる。これが前提になっている。

仮説:「波束の収縮は私達の観測行為に依存するらしい」。ならば逆手にとってコントロールしてみよう。試した結果、コンピュータを作れるほど正確且つ確実に波束の収縮はコントロールできた。言い換えれば、波束の収縮は観測依存性が相当程度に強いと仮説検証された。こう、Google実験発表(2019年10月)が周知され、この教皇発言(2019年12月)「…に依存する」につながったのだろう。

![[Roger Penrose]のThe Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe (English Edition)](https://m.media-amazon.com/images/I/41lQBFsHB4L.jpg) またrealityについて、現在のところ量子力学は以下の様に説明する。私達人間がいる(と感じている)a naive reality(一つの素朴現実)は、ミクロスケールでは全て、様々な量子状態の波束の収縮が作り出したもの。則ち、多数の様々な量子状態から構成される様々なhidden realitiesが、次々と波束の収縮を行って、私達人間がいる(と感じている)a naive reality(一つの素朴現実)をつくり出している。

またrealityについて、現在のところ量子力学は以下の様に説明する。私達人間がいる(と感じている)a naive reality(一つの素朴現実)は、ミクロスケールでは全て、様々な量子状態の波束の収縮が作り出したもの。則ち、多数の様々な量子状態から構成される様々なhidden realitiesが、次々と波束の収縮を行って、私達人間がいる(と感じている)a naive reality(一つの素朴現実)をつくり出している。

昨年のノーベル物理学賞受賞者ペンローズ『The Road to Reality』には、更に複雑で難解な説明がある。数学的プラトニズム界、形而下界、精神界、これらが相互に「入れ子」になって、ミヒャエル・エンデ流にいえば「三匹の蛇が輪になって尻尾を噛み合っている」という様な説明。ネヴァー エンディング ストーリー。或る種の輪廻とも言えるか? Three worlds and three deep mysteries Roger Penrose でググれば関連記事多数。ここでは深入りしない。

現在の量子力学によるrealityの説明と、先程の「波束の収縮は観測行為に依存する」とを踏まえて教皇発言をより正確にするなら、「the view of realityは常に、観測者のgaze(意識的注視)と、その意識的注視が行われるposition(位置、意見、境遇)とに依存する。その依存率はゼロにはならない。」となる。

(ではweak measurement(弱測定)はどうよ? これなら依存しない? というような意見が量子論専門家からは出てきそうだが、そういう議論はまた別の所で…。今は、ご勘弁を。)

更に言い換えると「objective reality(客観的現実)は(正確には)人間には捕捉不可能」となる。教皇の言う「realityを無菌室から眺(なが)める誘惑に陥ってはならない。そもそもそれは実行不可能(impossible)」に重なる。

あとは「objective reality(客観的現実)が捕捉不可能なとき、equality(公平、平等)は実現不可能、あるいは、たとえ実現したとしても「実現した」と確認することができない」と了解してもらえれば説明はほとんど完了。ここの部分、自然な論理。なので、詳しい説明はしない。

equality(公平)が実現できなくても、あるいは、実現できたと確認できなくとも、equity(衡平)を実現すること、あるいは、実現できたと当事者達が思うことは出来る。なぜなら、equity(衡平)とは、当事者達の「思い」あるいは価値観・倫理観で「つり合った」「平衡になった」と感じることだからだ。一般的に成り立たなくていい。当事者間だけで成り立てば十分。

…以上が、フランシスコ教皇がinequality and inequity(不公平と不衡平)問題に言及したことを「やっぱりね」と書いた理由。まだ整理し切れていないかもしれない。ゴメンナサイ。ただ、equality and equity(公平と衡平)問題は、このブログの通奏低音の様なテーマなので、この後も何回も取り上げると思う。現段階では、整理はここまで。(^_^;)

(20210324追記):equalityは、厳密に言えば実現不可能であることを今回は説明した。しかしだからといって「equalityを追い求めるな」と言っているのではない。教皇がしばしば使う用語で言えば、the correct balance(共にrightなバランス)が大事だというのが今回の眼目。つまり、equalityとequityどちらかだけを求めるのでなく、それらのthe correct balance(共にrightなバランス)を保ちつつ、社会全体のsustanable and integral developmentを図るのが良いと思う。日本社会は、equalityばかり注目されているのが、私は気になる。同質社会であると自分達を理解(誤解?)してしまうと、どうしてもequality偏重になってしまうのだろうか…。

(20210327追記):神を愛し人を愛せ (マタイ22:34-40)。equalityもequityも大切に。忘れてはならないthe correct balanceだと思う。

(20210329追記):波束の収縮をコントロールすることにより、私達人間がいる(と感じている)a naive reality(一つの素朴現実)を変えていく力を、人間は持てるのか/既に持っているのか? この点に関心を持った方もいるかもしれない。祈ること、観想(contemplation、イエズス会では霊操(spiritual exercise)ともいう)の重要性、この話題もできたらまた別の機会に…。

(20210403追記):2008年に帰天された栁瀬睦男司祭と、もう叶わぬ事だけれど、もう一度心行くまで、物理談義・カトリック談義を出来たならば…とつくづく思う。師匠の域には及びませんが、この不肖の弟子、頑張りますので、天国から見守っていて下さい。(復活徹夜祭の日、64歳の誕生日)

![[Roger Penrose]のThe Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe (English Edition)](https://m.media-amazon.com/images/I/41lQBFsHB4L.jpg)