| 日時 | 2020年11月21日土曜日 13:30 ー 15:30 (予定は流動的です。「中止」の場合ここに通知します。) |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | Everything is interconnected ~~ 科学者と宗教者が共有するa conviction |

配付資料

| 日時 | 2020年11月21日土曜日 13:30 ー 15:30 (予定は流動的です。「中止」の場合ここに通知します。) |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | Everything is interconnected ~~ 科学者と宗教者が共有するa conviction |

配付資料

…何故なら、人間すべて、「自分は生きている」「私は私だ」という「証明できないこと」をbelieveしているのだから…。

7月の勉強会で「科学者も宗教者もbelievers」と述べたが、これは敷衍できる、と朝方の枕元でフッと思い、短いメモを残す気になった。

| 日時 | 2020年9月19日土曜日 13:30 ー 15:30 (予定は流動的です。「中止」の場合ここに通知します。) |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | 科学と対話する諸宗教 ~~ 何を意図してフランシスコ教皇はこのタイトルをつけたのか |

配付資料

Laudato Si’英語版の2章3章の部分半訳を、7月の勉強会で示したところ幾つか質問が寄せられた。

Laudato Si’英語版の2章3章の部分半訳を、7月の勉強会で示したところ幾つか質問が寄せられた。

1.の質問に関して、左に示した資料をクリックして見て頂きたい。これは、現教皇フランシスコの前任者であるベネディクト16世が、カトリックの歴史で約600年ぶりに示した教皇辞任表明(2013年2月11日)の直前(5日前)に行った最後の一般謁見講話。

その内容は「現代の科学技術時代における「創造主としての神」の意味するところ」といったようなもの。自身の保守的考え方では、問題が噴出する時代に必要とされる対応策を示していくことが出来ない、というような「疲労困憊」が行間に滲み出ているように私は感じる。

この中に”God as Creator”という記述が出てくる。無冠詞のCreatorであることに注意されたい。また、Godと同格な意味でthe Creatorという表記が6回出てくる。つまり、「創造主、神」を意味する場合、英語では、無冠詞且つ大文字のCreator、ないし、定冠詞且つ大文字のCreatorとなることが分かる。不定冠詞「a」をつけることは、他にもネットで色々探したが見つけられなかった。

「a」をつけることに批判的な意見ならば見つかった。New Spring Churchという米国保守系プロテスタント教会の記事。He is CREATOR. He is not “a” creator or someone who simply “creates,” He is THE Creator, because “Through him all things were made; without him nothing was made that has been made” (John 1:3) …と手厳しい。フランシスコ教皇が”a Creator”という表現を使うのが如何に「珍しい」ことなのかが分かる。

ということで質問1の答えは、「a Creatorを「創造主」と和訳するのは不適切」となる。では、a Creatorは一体何を意味するのだろうか? 西洋言語のニュアンスを解すとまでは言えない私には良く分からないが、敢えて言えばそれは「擬人化されない或る一つの全創造事象」といったようなものかもしれない。 工学者的には、a generatorは発電機(器)、an attenuatorは信号減衰器だから、a Creatorは全創造器と和訳できなくもない。ビッグ・バンやインフレーション宇宙論を思い浮かべる方もいるかもしれないが、想像にお任せする。とにかくa Creatorを「創造主」と和訳するのは誤訳だと言えるだろう。

ただ、Creatorとa Creatorの違いを日本語で表現するのは、日本語が現在もつ意味空間の大きさでは、不可能だと思う。ということで、a Creatorと残す「半訳」に留めておいた。

国家権威と宗教権威を互いに治外法権にする「両権社会」を発達させた西洋社会の、英語やドイツ語など西洋言語は、宗教概念と世俗概念を、「峻別」することにも「両義性」を保つことにも、どちらにも長けている。a Creator、reality、truth、goodnessなどは両義性を保つほうだし、freedomとliberty、covenantとcontract、sinとguilty、RechtとGesetz、などは「峻別」するほうだ。

大いなる宗教改革者(The great reformer)と評される教皇フランシスコは、前任者達と違い、宗教的考え方と世俗的考え方、両者とも大切にとらえ、その間の「橋づくり」思想を模索している。従って、宗教概念と世俗概念とを「峻別」することばかりに重きを置かない。「曖昧」だと批判される危険を敢えて冒して、西洋言語がもつ「両義性」を保ったまま色々と説明する。その心は、両側面からの努力が何時か実を結び、究極的にはTruthへと至るはずだという思いだろう。

さて、質問2。an integral ecology and the full development of humanity、敢えて日本語にすればどういう意味? 一例だが「或る一つの高次統合生態系と、そこにおいて可能となる人間性の完全な展開(または発達)」ということになるだろう。何れにせよ、日本語には無い不定冠詞や定冠詞が当該文脈においてどういう意味を持つのかに注意して訳したい。ただ、人間性の完全な展開(または発達)が、既にキリスト教では用意されているといったような和訳だけは、絶対に避けるべきだと思う。

最後に質問3。無冠詞のrealityは、日本語で言う「現実」とは異なるのか? これについては、左掲のReality is not What It Seems(realityは目に映る姿とは異なる)をお読み頂きたい。イタリアの理論物理学者カルロ・ロヴェッリがイタリア語と英語で、最新の量子力学等で分かった本当のrealityの姿を、なるべく数式を使わずに平易な文章で解説している。西洋では各国言語に翻訳され合わせて数百万部の大ベストセラーになっていると聞く。

最後に質問3。無冠詞のrealityは、日本語で言う「現実」とは異なるのか? これについては、左掲のReality is not What It Seems(realityは目に映る姿とは異なる)をお読み頂きたい。イタリアの理論物理学者カルロ・ロヴェッリがイタリア語と英語で、最新の量子力学等で分かった本当のrealityの姿を、なるべく数式を使わずに平易な文章で解説している。西洋では各国言語に翻訳され合わせて数百万部の大ベストセラーになっていると聞く。

多くのヴァチカン関係者も、これを読んでLaudato Si’をまとめたのではと思われる。

和訳本の邦題『すごい物理学講義』は、カルト本と間違われないために必要だったのかも知れないが、それは一般日本人の科学に対する認識が低いことを表している。チョット残念。改訂版では是非『realityは目に映る姿とは異なる』、もっといえば『”現実”は目に映る姿とは異なる』となって欲しい。

ザックリ言えば、clm.249:the metaphysics of quantum physicsで示した、「観測できるもの触れるもの」だけが現実(reality)だとする考え方、即ち、素朴現実論(naive realism)が否定されたこと、これが出来る限り平易に詳述されている。

ということで質問3。無冠詞のrealityは、日本語で言う「現実」とは異なるのか? これについては「異なる」と答えられる。キリスト教的にいえば「神の国も地上の国もどちらもreality」ということになるのかな..。(^_^;) これも分かりにくいだろうと思う。…が、一応のせておく。(^o^)

| 日時 | 2020年7月18日土曜日 13:30 ー 15:30 (予定は流動的です。「中止」の場合ここに通知します。) |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

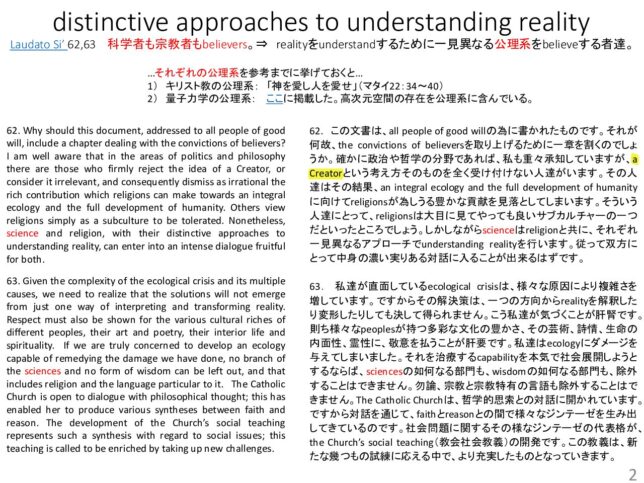

| テーマ | 科学者も宗教者もbelievers ~~ realityをunderstandするために一見異なる公理系をbelieveする者達 |

配付資料

コロナ禍でミサも自粛された今年のイースター(4月12日)、フランシスコ教皇がa universal basic wage(全活動基本稼得保障制度)を提案した。2013年教皇就任の次の年2014年から2017年まで毎年開催していたpopular movements(PMと略記)大会の関係者に向けて教皇は書簡を発表し、「コロナ後の世界」に向けてPM活動を促進する様に呼びかける一方、人間が行うあらゆるwork(労働、活動)に対し、生活に必要な一定額以上の稼得金額が支払われる制度の設立を、各国政府に求めた。

コロナ禍でミサも自粛された今年のイースター(4月12日)、フランシスコ教皇がa universal basic wage(全活動基本稼得保障制度)を提案した。2013年教皇就任の次の年2014年から2017年まで毎年開催していたpopular movements(PMと略記)大会の関係者に向けて教皇は書簡を発表し、「コロナ後の世界」に向けてPM活動を促進する様に呼びかける一方、人間が行うあらゆるwork(労働、活動)に対し、生活に必要な一定額以上の稼得金額が支払われる制度の設立を、各国政府に求めた。

この書簡を半訳したのでアップしておく。是非、お読み下さい。

追記20200523:教皇書簡で大きな転載ミスをしていた。”no workers without rights”と転載すべき所を、こともあろうに”no workers with rights”と正反対の意味を載せていた。訂正版を下にアップした。ゴメンナサイ。

| 日時 | 2020年5月16日土曜日 13:30 ー 15:30 開催中止 |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | building bridges between peoples and individuals その2)bridges一つ一つの解説 |

配付資料

ヴァチカンの教皇庁社会科学アカデミー(略称:PASS)において、2019年10月、Dignity and the Future of Work in the Age of the Fourth Industrial Revolution(第四次産業革命時代におけるworkの将来像と人間の尊厳)というシンポジウムが開催された。ジェフリー・サックスが、Man and machine in an economy for all(万人のための経済の一例における人間と機械)という講演を行った。そのDiscussionの最後で、「virtue economicsの模索、ジェフリー・サックスの例」と呼ぶべき質疑応答があった。貼り付けておく。37分間の内の最後の7分間。

「全く新たなeconomicsを作り直さ(revamp)なければならない。それも少しずつ少しずつ作り直していくのではない。economicsの目的そのものを変えるところから始めなければならない。現在のeconomicsの目的はpleasureの最大化だがそれをgood(善)の最大化にして、全く新たに作り始めなければならない。」

サックスの渾身の発言をお聞き下さい。

| 日時 | 2020年3月21日土曜日 13:30 ー 15:30 |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | building bridges between peoples and individuals その1)Church and State |

配付資料

Loading...

Loading... Loading...

Loading...