| 日時 | 2020年3月21日土曜日 13:30 ー 15:30 |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | building bridges between peoples and individuals その1)Church and State |

配付資料

Loading...

Loading...

| 日時 | 2020年3月21日土曜日 13:30 ー 15:30 |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | building bridges between peoples and individuals その1)Church and State |

配付資料

Loading...

Loading...米国内国歳入庁 所得統計部 Integrated Business Data、2014年分2015年分が付け加えられた。これに伴い当サイトの関連グラフも改訂した。オバマの二期目(2013-2016)にも、新経済が堅調に推移したことが分かった。

1頁目「費用対効果の比較」:ご覧の様に米国は、1991年に経済システムを劇的に変更した。corporateを中心とする旧経済からpartnershipを中心とする新経済に移った。今回の IBD data updateで、2014年2015年もpartnershipの費用対効果(コストあたり利益率)が10%を超えて順調だったことが分かる。2009年に大統領に就任した直後、economic substance doctrineをcodifyしpartnership経済を後押ししたオバマの「面目躍如」といったところだろう。なお今回から、この新経済を始めた民主党ビル・クリントンも載せることにした。YouTubeアイコンをクリックすると、1992年の大統領選挙テレビ討論会で、共和党パパ・ブッシュ候補をケチョンケチョンにするビル・クリントン候補の名セリフの数々を聞くことができる。この後、”It’s the economy, stupid !”(それじゃー、現行経済のままだよ、お馬鹿さん!)のキャンペーン スローガンで、選挙戦前にあった共和党パパ・ブッシュ有利の大方の下馬評をひっくり返し、地滑り的大勝を民主党ビル・クリントンは成し遂げることになる。もう、30年近く前のことであり、若い人は知らないかもしれない。是非、この歴史的質疑応答、お聞き下さい。

2頁目「全米全産業利益の構成比の推移」:これも、構成比に大きな変化はない。新たな経済が安定した構成比を占めるようになったようだ。

…ところが、御存知の通り、2016年の大統領選挙では、多くの人が意外に思ったトランプが、大方の予想では有利とみられていたヒラリー・クリントンをやぶって大統領に選ばれた。どうしてそうなったのか? これを考えるヒントを3頁目に示した。米国Tax Fooundationの連邦税小規模事業税調査部が示したグラフ。ちなみにこの調査機関は、米国における税と経済の関係について、私とほとんど同じ見方をしている。IRS-SOI-IBDのまとめかたも私とソックリ。去年4月には、Corporate and Pass-through Business Income and Returns Since 1980(コーポレートとパス・スルー事業体との、1980年以来の所得と税務申告の比較)という、私とそっくりのグラフを載せてきた。ここの意見では、トランプ出現の原因は…。

3頁目「企業数では1%に満たない大企業が、民間セクター労働者のほぼ半分を雇用している」。元記事はここ。つまり依然として、人々の大半は大企業の従業員となってサラリー(定期的固定給与)をもらって日々の生活を営んでいる。だから、新経済が産業利益の大半を占めるようになったとはいえ、自分達の生活を成り立たせる上ではあまり関係がない。むしろ、旧経済の大規模corporateが栄えてくれた方が自分達の暮らしが豊かになる。こういう人々が未だほぼ半数近くいる。…このsilent majorityの声を巧に取り込んだのがトランプだった…。

...さて今回は、メルマガ会員登録をしている米国IRSから「IBD update」を知らせるメールが私のところへ舞い込んで、一気呵成に記事を書いてみた。検討が足りないところも多々あると思う。今後の修正・追記をお許し下さい。この記事は「速報」ということで…。

Loading...

Loading...2019年一年間にわたって、カトリック教皇フランシスコのpopular movements大会四年間のメッセージを精読した。

| 3月 | 年間テーマ:教皇メッセージ詳読により ”the people” とは何かを考える |

| 5月 | 2014年大会メッセージ 「社会構造による罪」 |

| 7月 | 2015年大会メッセージ 「popular economyとは何か ~経済的実体法理~」 |

| 9月 | 2016年大会メッセージ 「ニセの預言者に打ち勝つには」 |

| 11月 | 2017年大会メッセージ 「新たな社会経済システムを目指して」 |

四年間のpopular movements大会を通じ教皇が言いたかったこと、それは、「bridges between peoples and individuals」に要約できる。

かつて科学(science)は「観測できるもの触れるもの」だけが現実(reality)だとする考え方、即ち、素朴現実論(naive realism)の上で組み立てられていた。

だから例えば「本当に大切なものは目には見えない」というサン・テグジュペリの名言は、多くの人間が心情的には共感するものであっても、「科学的」とは言えなかった。「非科学的」と考える人が多かった。

しかしこれが、最近の量子力学実験によって一変した。

まず20世紀の終わり頃、観測することも触ることもできない幾つもの現実 ー 隠された幾つもの現実、hidden realities(この呼称の発案者は柳瀬睦男) ー が実際に存在するということが、Bell実験によって実証された。

ついで21世紀に入り、初期段階ではあるが量子コンピュータが実現し、hidden realitiesは観測することも触ることもできないのに確かに存在し更に「利用可能」であることが実証された。量子コンピューターとは、簡単に言えば、hidden realitiesの一つ一つのrealityに、様々な初期値から同時並行で「解」の探査をさせるようなもの。中には一瞬で「解」に到達するrealityもあるため、古典コンピュータに比べ計算速度が格段に速い。つまり量子コンピューターが機能するということは、hidden realitiesが「利用可能」※)であるということにほかならない。

(※追記20200218:この表現はindividuals的だと気づいた。つまり半面的。私の中のpeoples的半面から、「hidden realitiesに関し私達は何らかのresponsibilityを担っている」という様な表現も付け加えるべきだった。自然を利用することばかり考えるのはエンジニアの悪い癖。反省!)

Bell実験と量子コンピュータ機能確認によって、観測することも触ることもできない幾つもの隠された現実の存在が疑う余地の無いものになった。「観測できるもの触れるもの」以外の現実が、現に存在することが確かめられた。素朴現実論(naive realism)が実験によって否定された。

「本当に大切なものは目には見えない」を「非科学的」とは言えなくなった。

この「驚愕の事実」に哲学者達はいち早く対応した。例えばニューヨーク市立大学の哲学者であるAlberto Corderoは1990年に”post-Bell physics”という用語を作り、哲学を新に構築し直す仲間作りを開始した。そしてSpringerから去年8月に、上掲のPhilosophers Look at Quantum Mechanics『量子力学を注視する哲学者達』(Springer Link)を出版した。

標題の”the metaphysics of quantum physics”でGoogle検索すると約3万件ヒットする。その意味は、physicsの訳語を「物理学」でなく「形而下学」としたほうが分かりやすい。「量子論形而下学の形而上学」という、ちょっと矛盾した意味。形而下学 ー 観測できるもの触れるものを科学していったら、いつの間にか形而上学 ー 現象を超越し、その背後に在るものの真の本質、根本原理、存在そのものなどを探究しようとする学問。神・世界・霊魂などをその主要問題とすることが多い(広辞苑 第七版) ー に辿り着いてしまったという意味。

この様に哲学者達の動きが速いのに比べ、宗教者達の動きは西洋においても遅い。これが、フランシスコ教皇がラウダート・シの中で幾度も「religionsとscienceのdialogue」(第10番bridge)を促す所以。Religious Believers Look at Quantum Mechanicsというような本が早く出版されないかなと、更にいえば、ラウダート・シ英語版がその第一号だと、教皇は考えているのだろう。

追記:「その第ゼロ号」として栁瀬睦男先生を挙げておくべきだった。幾つかの論文を紹介する。

Loading...

Loading... Loading...

Loading... Loading...

Loading...この様な図を作った。解説は後日。

始めに断っておくと、この様に二次元的な図あるいは三次元的なモデルでは、超越的次元に存在するものを表すことはできない。部分的に切り取ってくることはできるかもしれないが、それは枝葉の切り取りに過ぎないかもしれず、本質的な部分を見落としている可能性もあり得る。つまり「決定版」を作ることはできない。しかし、この様な部分抽出を繰り返しそれらをつき合わすことで、いつの日か、超越的次元に存在するものにrevisitできるのではないか。そう期待している。

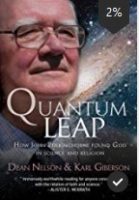

数学でいうと、必要条件を一つ一つ丹念に探していってそれらを合わせると何時か必要十分条件に至る、という解法。ただ、私の目下の目標は、超越的次元にあるだろう「解」までは求めていない。見つかるに越したことはないが、そこまで途方もないことは求めていない。私の目下の目標は、フランシスコ教皇社会思想の全体像。これが、超越的次元にあるだろう「解」に至る途上に見つかる補助定理(lemma)かもしれない。…というのは私の単なる「勘」。でも、数学問題を解くというのは常にこういう具合。「勘」あるいは”a quantum leap”が大切。

ということで、2018年末私は、フランシスコ教皇社会思想の一つの必要条件「justiceだけでは足りない」を取り上げた。今回、2019年末は、もう一つの必要条件「bridges between peoples and individuals」を取り上げる。二つを繋げると「justiceだけでは足りない。bridges between peoples and individualsも必要」ということ。これで、フランシスコ教皇社会思想を十分に表しているかというとそうではない。図の中央に「?」がある。moneyへのbridgeの詳細が未だ把握できていない。つまりフランシスコ教皇社会思想は、経済関連のbridgesが未完成。また、必要な要素がbridgesの他にも更に見つかるかもしれない。なお、bridges between peoples and individualsは、popular movements 2017教皇メッセージの第二段落にある言葉。この運動は、まだまだ続く。

clm.246で紹介したChurch and Stateの図と、bridgesの図とを比べてみよう。似ているが違いがある。違いは大きく分けて二つ。一つ目は、教会と国家という「組織」から、peoplesとindividualsという「人間達」へと視点を移したこと。二つ目は、教会をpeoplesに「拡張」したこと。順に説明する。

一つ目、「組織」から「人間達」に視点を移したこと。この背景には、国家という「組織」が教会(宗教)の枝葉は受け入れてもその本質 — 例えば「核なき平和」を受け入れることが決して無い、ということがある。つまり両組織の「折り合い」は、ある程度進んだ後どこかで必ずストップする。折衷は膠着状態に必ず陥る。なぜなら、国家は例えば「核の傘の下にいるから国家は安泰でいられる」という「核による平和」論理から決して離れない。国家はその存立原理である近代合理主義により、主観的相互信頼よりも客観的power balanceによって平和を維持しようとする。従っていったん急あれば自国第一主義に陥り、他国を滅ぼしてでも自国の存在を守ろうとする。

しかし人間達は違う。一人一人の人間は機械ロボットではない。心を持っている。様々な心を持っている。ひとりひとり誰もが、peoples的心とindividuals的心と合わせ持っている。一人の人が、scienceもreligionも深く理解することがある。the legalもthe lawfulも深く理解することもある。誰も、国家の一律一様な規範に心の底から良いと思って従っているわけではない。より良い規範あるいは秩序があるはずだと思っている。極端に言えば、もし国家がなくても安心して豊かに活動的に暮らしていけるのであれば「国家」は無くてもよいと思うだろう。そうなれば「核の傘」は必要なくなり「核なき平和」が現実のものとなる。この様に、組織同士の折り合いから人間同士の折り合いに「折衷」の舞台を変えることによって、折り合い(折衷)が更に進む可能性が出てくる。

二つ目、peoplesとは何か。personの複数形であるpeopleの更に複数形、二重の複数形であることに注意されたい。それはキリスト教教会に来る人達だけを指すのではない。bridgesの図の左側、peoplesの列(緑字)の下の方にreligions(諸宗教)とある。つまりpeoplesとは、キリスト教信者達、仏教信者達、イスラム教信者達、、、「或る普遍的信条を共有する集団が複数集まった大集団」を意味する。集団ごとに普遍的信条が異なっても良い。

bridgesの図の右側、individualsは単純にindividualの複数形。その列(青字)の下の方にはstate(国家)とある。これは単数形。つまり多様性は、religionsには有るがstateには無い。実はstateに限らず右列(青字)の全ての項目は単数形であることに注意されたい。究極の近代合理主義は単一なものと考えられる。民族や地域が違っても客観的に「一つ」に収束すると考えられる。映画マトリックスでは、同じ顔に同じ黒サングラス、同じスーツのエージェント達がマトリックス世界を陰で支配しているが、右列(青字)が表す世界の究極はこのイメージ。

popular movements、即ち、making bridges between peoples and individualsの最終目標は、この右列(青字)が表す世界を最小化し、bridgesの世界を最大化することにある。つまりフランシスコ教皇がこの運動を続ける目的、それは、地球全体を平和にすること。

以上でbridgesの図の説明をひとまず終えたい。未だ色々説明が必要だろうと思うが、それはまた追々。

駄洒落を見つけた! なんとLaudato Si’ 103 英語版とラテン語版の間に。ヴァチカン関係者にもこういうユーモアの持ち主がいる。そのまま公開を許したフランシスコ教皇も相当なユーモアの持ち主。きっと、クスクス笑いながらネットの中にそっと仕掛けたのだろう。ただ、この駄洒落、意味するところは深淵だ。「quantum leap (量子論的跳躍)、それは人間という生命に元々備わっている豊かさ」と言いたいのだろう。ラングドン教授もこの謎を解くのは苦労するに違いない。ダン・ブラウンの次回作辺りに、盛り込んで欲しいな。(^_^;)

この様な図を作ってみた。図にするだけで一日かかってしまった…。解説はまたの機会に…。なお、パワポ元ファイル(随時更新、PLS download for the latest)はここ。

11月18日19日(月火)と、第41回 量子情報技術研究会,、つまり、QIT2019-46~100に参加した。@目白の学習院大学。「Googleが量子超越性を実験実証か」で沸いていたが、特に私の興味を引いたのは、”interconnect”という考え方。.

11月18日19日(月火)と、第41回 量子情報技術研究会,、つまり、QIT2019-46~100に参加した。@目白の学習院大学。「Googleが量子超越性を実験実証か」で沸いていたが、特に私の興味を引いたのは、”interconnect”という考え方。.

interconnectは、通常の用法であれば「複数のナニナニを相互に接続する」という他動詞。しかし量子論の専門用語としては、イオントラップ量子コンピューターで、トラップされた複数個のイオンの量子状態を相互に「もつれ」させることをいう。詳しくはQIT2019-52の抄録を参照されたい。

この”interconnect”という用語、実は、フランシスコ教皇の回勅ラウダート・シ英語版に5回も出てくる。その内3回は、”everything is interconnected”という形で使われている(70, 138, 240)。「すべては相互に接続されている」と普通には和訳するところだが、「全ては量子論的に「もつれ」を持たされている」という意味ではないかと、科学と宗教を同時に扱う者達(例:The Faraday Institute for Science and Religion)の間ではもっ ぱらの評判だ。

ぱらの評判だ。

ラウダート・シ英語版には、”quantum leap”という用語も出てくる。この用語そのものは、ケンブリッジ大学素粒子物理学教授を務め、後に英国国教会司祭になったポーキングホーンなどが、ラウダート・シ出版以前に考案したもの。もともと「量子論的跳躍」を意味していた。

この用語をフランシスコ教皇はラウダート・シ英語版の103で、「So, in the beauty intended by the one who uses new technical instruments and in the contemplation of such beauty, a quantum leap occurs, resulting in a fulfilment which is uniquely human.」と使っている。訳すと「one(或る霊的人間個体)が新たな技術装置を使って美を生み出そうとするとき、そして、その様な美をとらえようとして見つめるとき、そこには量子論的跳躍が起こり、その結果としてhuman(人間という生物)に特有な或る種のfulfilment(完成)がもたらされる。」となる。

ラウダート・シという回勅は、科学と宗教を両立するものとして認め、その両方を駆使して温暖化など地球環境破壊をくい止めようと警鐘を鳴らすために書かれた。保守的なカトリックとしては異色の回勅。科学を論ずるのだから勿論、最新の科学知識を盛り込んでいなければならない。でないと、宗教者がおかしな科学を論じていると軽くあしらわれてしまうからだ。

・・・というような場違いなことを、技術研究会の場でアレコレと考えてしまった。

追記:ラウダート・シを読むなら英語版に限る。14カ国語版がありラテン語版もあるが、最新科学をラテン語で表すのは至難の業だろう。現在、科学の世界標準語は英語。だから最新の科学を論じようとすれば英語となるのが自然。14カ国語版のラウダート・シ103節を調べたが、”quantum leap”の記述は英語版にしかなかった。ドイツ語版になかったのはチョット意外だった。ハイゼンベルグ先生、御免なさい。というのは、彼は熱心なドイツ福音派のクリスチャンだったし量子力学の創始者の一人だったから。

なお、”quantum leap”という言葉は、Ngramを調べたところ、20世紀初頭の量子力学黎明期からあった言葉だと分かった。上記の記述を「ポーキングホーンなどが」と修正しておいた。