| 日時 | 2021年3月20日土曜日 13:30 ー 15:30 |

| 場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |

| テーマ | 教皇フランシスコの思想 新カテケーシス「この地上世界を癒すために」 英語版の精読 1. Introduction, 2. Faith and human dignity |

配付資料

| 日時 | 2021年3月20日土曜日 13:30 ー 15:30 |

| 場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |

| テーマ | 教皇フランシスコの思想 新カテケーシス「この地上世界を癒すために」 英語版の精読 1. Introduction, 2. Faith and human dignity |

配付資料

今年の分科会は、恐らくオンライン勉強会になります。(ZOOMを予定) 参加される方は事前に私まで連絡ください。追ってURLをお知らせします。

Loading...

Loading...カトリックと米国政治との関わり合いの変遷を、ケネディ政権時代からバイデン政権発足まで、ポール・イーライ(カトリック改革派の評論家)の視点から解説した記事を見つけた。半訳しておく。なお、Zampini神父やポール・イーライ等が、Pope Francis and the Reform of the Churchというウェビナーをアップしていた。とても興味深い。機会があったらこちらも取り上げてみたい。

”trust in science“(科学を信頼する)という言葉をバイデン政権の人達がここのところ多用している。例えばcovid-19ワクチン注射を受けるとき、気候変動対策のパリ協定に復帰するとき、口にしている。

”trust in science“(科学を信頼する)という言葉をバイデン政権の人達がここのところ多用している。例えばcovid-19ワクチン注射を受けるとき、気候変動対策のパリ協定に復帰するとき、口にしている。

”trust in science“(科学を信頼する)の出典をググってみたところ、教皇庁科学アカデミー2018年11月開催の「科学が担う社会変革の役割:peopleの霊的幸福のための解決策に向けて基礎科学の創発から」Transformative Roles of Science in Society: From Emerging Basic Science toward Solutions for People’s Wellbeing)というシンポジウムであることが分かった。そのscope introductionを左に示した。そこには”trust in science“が6回も出てくる。

このシンポジウムでは、科学とキリスト教の両立に関するフランシスコ教皇の見解が、ノーベル賞受賞者のTheodor W. Hänsch(量子光学)やWerner Arber(2本鎖のDNAを切断する制限酵素)、あるいは、オバマ政権でエネルギー長官を務めたSteven Chu(物理学者・政治家)など約40人の参加者により、詳細に議論されている。一つ一つの論文、特に量子論に言及した論文は、ヴァチカンの最新科学理解がとても深いことが分かって興味深いが、今回紹介したいのはそこではない。

フランシスコ教皇のこのシンポジウム冒頭挨拶、これの第二段落の後半部分を、左のアイキャッチに載せた。半訳すると:

フランシスコ教皇のこのシンポジウム冒頭挨拶、これの第二段落の後半部分を、左のアイキャッチに載せた。半訳すると:

…今日、科学の革新と社会の進化とが、互いに互いを追いかける形で急速に進行しています。この様なinterconnected changesにおいては、科学の側が社会の行く末に思いを致し、叡智ある貢献を為すことが重要だと、教皇庁科学アカデミーは考えました。初期近代が見せていたその堅牢な象牙の塔は、健全で示唆に富む不安(salutary unrest)へと多くの点で移行しました。しかしこの健全な不安により今日の科学者達は、宗教が持つ諸々の価値にopenとなることが容易になりました。科学の諸々の成果の遙か先に、peoplesの霊的世界と神の超越性の光とを、垣間見ることが出来るようになりました。科学communityは社会の一部なのです。社会から分離したもの独立したものととらえてはいけません。科学communityは、人類家族に奉仕しそれをintegral development(高次統合発展)させるよう召命を受けているのです。…

「科学者達が、健全な不安(salutary unrest)を持つようになり、宗教が持つ諸々の価値にopenとなることが容易になった。」実はこの見解はclm.262で紹介したキュンクの考え方が元になっている。

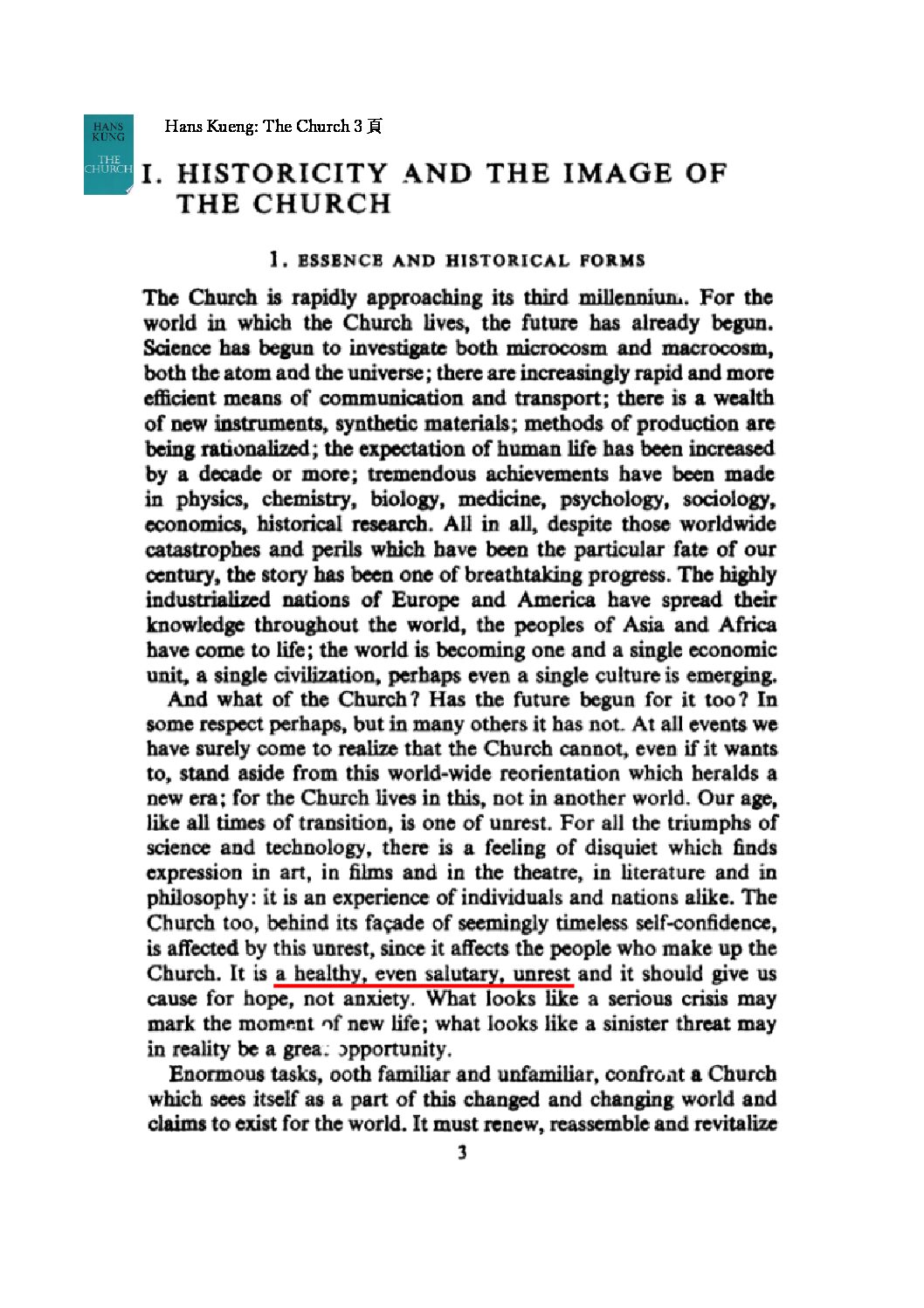

キュンクは1967年にThe Churchという本を出版している。その3頁目に健全で示唆に富む不安(salutary unrest)という用語が出てくる。左掲。その部分を半訳すると:

キュンクは1967年にThe Churchという本を出版している。その3頁目に健全で示唆に富む不安(salutary unrest)という用語が出てくる。左掲。その部分を半訳すると:

…私達の時代も、他の移行期と同様に、不安を抱えた時代です。科学と技術の勝利にもかかわらず、不安の感覚が芸術、映画、舞台、文学、そして哲学の中に表現されています。一人一人の個人、または民族等によって感じ取られています。The Churchもまた然りです。一見すると時代によらない自信の背後で、この種の不安が影を落としています。なぜならthe Churchを形作るthe peopleがこの種の不安を感じているからです。しかしながらそれは健康的で、示唆に富むとさえ言える不安であり、これこそが私達に、心配でなく希望を与える元になっています。どうやら、深刻な危機の様に見えるものが、実は、この時代の新しい生き方を特徴づけるものであり、また、邪悪な脅威に見えるものが、realityにおいてa great opportunityなのかもしれないのです。…

私の感想を述べると… キュンクは第二ヴァチカン公会議直後、1960年代後半には、科学と宗教の両立という考え方に辿り着いていたのであり、今、時代がやっとキュンクに追いついた、ということ。そして、健全な不安を持つようになった科学を私達はむしろ信頼しよう、と呼びかけるフランシスコ教皇の新しい考え方。これらが印象的だった。「健全な不安は希望をもたらす」。ふーむ、だとしたら「病的な不安が心配をもたらす」のだろうか?

「安全・安心」ばかりを求める昨今の風潮に、何か警鐘を鳴らしているのかもしれない。

partnership組織論の重要性を、私は「経済事業体」の側面から論じている。そうした中、昨年末、フランシスコ教皇が「同性婚を含む新たな家族形態」の側面から論じた。(2020年10月21日ローマで公開されたドキュメンタリー映画『フランチェスコ』) Bloomberg記事参照方。

partnership組織論の重要性を、私は「経済事業体」の側面から論じている。そうした中、昨年末、フランシスコ教皇が「同性婚を含む新たな家族形態」の側面から論じた。(2020年10月21日ローマで公開されたドキュメンタリー映画『フランチェスコ』) Bloomberg記事参照方。

partnership組織論の大々的整備は、17世紀に西洋各国が東インド会社(East Indian Company)を組成するために行われた。例えば、legal person(法律的ペルソナ)という世俗概念と宗教概念との折衷概念が考案された。clm.244: legal person(法人)の元々の意味は…。参照方。

また近年、partnership組織に、そのfreedom of contract(契約自由)とfreedom of accounting(会計自由)を保ったままability to have negative capitals(借財を持つ法律的能力)とlimited liability(債務不履行に陥った際の有限返済能力)を持たせるために法律整備が行われ、その結果、limited liability company(LLC)制度が生まれた。ブログ立ち上げ経緯 参照方。

また近年、partnership組織に、そのfreedom of contract(契約自由)とfreedom of accounting(会計自由)を保ったままability to have negative capitals(借財を持つ法律的能力)とlimited liability(債務不履行に陥った際の有限返済能力)を持たせるために法律整備が行われ、その結果、limited liability company(LLC)制度が生まれた。ブログ立ち上げ経緯 参照方。

この様に一般的には経済事業体として論じられることが多いpartnershipだが、結婚に似た「法律的に承認されたパートナーシップ関係」としても、20世紀の終わり頃から主に西洋各国において制度整備が進められている。Wikipedia記事参照方。

フランシスコ教皇発言には、専門の研究者が聞けば、partnership組織論に言及していると分かる箇所も多いのだが、今回の発言は明確に言及していると誰が聞いても分かる。私としては「やっぱりね!」と思った次第。

なぜならば、economyの語源であるオイコノミーの元の意味を「家事・家政の管理」とキチンと分かっていれば、partnershipを「新たな家族形態であり(本来の)経済事業体でもある組織」として論ずるのは、ごく自然なことだから。

20210123 追記:教皇庁社会科学アカデミーが2022年4月開催予定の、The family as relational good: the challenge of love(善なる関係性としての家族:愛のチャレンジ)というシンポジウムを企画している。恐らくここでこの「新たな家族形態としてのpartnership」の問題も話されるのだろう。scopeの最終文は、Thinking the family as a relational good, and practicing it as such, can be a way to build a new ‘good society’.(家族を善なる関係性ととらえ、そのように実行すれば、新たな「善なる社会」を築く道が開ける。)と結ばれている。

現代カトリック改革派の考え方を理解する上で「必読」と言えるハンス・キュンク著『キリスト教 本質と歴史』が和訳され先月出版された。福田誠二(司祭)訳、1200頁超えの大著。私は早速入手して読み始めた。

現代カトリック改革派の考え方を理解する上で「必読」と言えるハンス・キュンク著『キリスト教 本質と歴史』が和訳され先月出版された。福田誠二(司祭)訳、1200頁超えの大著。私は早速入手して読み始めた。

一般日本人には、先頃のトランプ vs. バイデンの米大統領選によって、トランプ支持層の保守派プロテスタント福音派教会の存在が知られるようになった。これにより、プロテスタントには保守派と改革派の論争があることが日本人にも分かるようになった。

他方、カトリックにも保守派と改革派の論争があることは日本にあまり知られていない。実は、カトリックの保守派と改革派の論争の方がプロテスタントでの論争よりも、教皇を頂点とするヒエラルキー構造のために、表に出てこない分だけ、一般には知られてない。しかしその分、論争は学究的であり、特に改革派側の論理展開は、最新の歴史資料や自然科学も取り入れて明晰だ。(多岐にわたり膨大で複雑ではあるが…。)

現代カトリック改革派の本格的動きは、第二バチカン公会議(1962-1965)以降に始まる。第二次世界大戦でヒトラーなどの全体主義の暴走をカトリックは止められなかった。その反省の上に、戦後の教皇達は、ヨハネ23世、パウロ6世、ヨハネパウロ1世、ヨハネパウロ2世・・・とカトリック改革を進めていった。

その改革の動きを「先取り」したのが、この本の著者であるハンス・キュンク司祭・神学者。教皇達の改革の動きを一歩も二歩も先取りした。そのためか、教皇ヨハネパウロ2世から1979年、神学部で教授を務めることを禁じられてしまった。その時の「落胆の談」が訳者あとがきに載っていた(1203頁):

…1979年の降誕祭の直前にカトリック教会での教授資格を剥奪されたことは、私(キュンク)にとって人生における最も深い落胆を与える経験であった。しかしながら、同時に、この経験は私にとって人生の一つの新しい章の始まりをも意味していた。キリスト教の教会のみでなく、世界における人類全体に関する一連の新しい諸々の主題が私の視野に入ってきたのである。女性とキリスト教、キリスト教神学と文学、宗教と音楽、宗教と自然科学、諸宗教と諸文化との対話、世界平和のための諸宗教の貢献、そして普遍的で共通な人類のエートス・世界エートスの必要性のために働くことを発見したのである…。

その後キュンクは1994年、本書『キリスト教 本質と歴史』を著し、2004年に、キュンクと同じドイツ語圏から教皇に選出されたばかりのベネディクト16世と和解し、更に精力的に改革派カトリックの研究を続ける。

2013年には、そのベネディクト16世が「自身の改革力では不足」と思ったのか「生前退位」を表明し、改革派のエース、フランシスコ教皇の登場となった。時代が、やっとキュンクに追いついた。

そしてこの2020年11月12月、フランシスコ教皇が強力に後押ししたバイデン(改革派カトリック)が次の米大統領となる運びとなった。改革派カトリックの目指す新たな社会経済システムの「実装」が始まる運びとなった。

フランシスコ教皇は、「コロナ後の地上世界は元の「ノーマル状態」に戻ってはいけない。何故ならそれは「病んでいた」から」と言っている。新たな社会経済システムの「実装」は確実に始まった。その根底にある考え方を、本書からシッカリと学びたいと私は考えている。

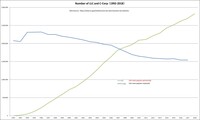

2018年の米LLC数は2,821,394だった。この数字は、IRSが先週発行したPartnership Returns Line Item Estimates 2018のpage 3に載っている。上欄Domestic limited liability companyの脇に青字で添えてある数値。依然として単調増加を続けている。グラフを更新しファイルを~archivesの資料・グラフにアップしておいた。

2018年の米LLC数は2,821,394だった。この数字は、IRSが先週発行したPartnership Returns Line Item Estimates 2018のpage 3に載っている。上欄Domestic limited liability companyの脇に青字で添えてある数値。依然として単調増加を続けている。グラフを更新しファイルを~archivesの資料・グラフにアップしておいた。

なお、c-corporate数もupdateされていたので、そちらも付け加えておいた。トランプのcorporate税制改革の混乱が収まったのか、2015,2016,2017の統計数値が一気にSOI Tax Stats – Corporation Complete Reportにアップされていた。active corporate、つまりcorporate income tax(日本でいう法人税)を納税しているcorporateの数。Full Publication (PDF) 2017の9頁 Figure G. 書式1120の行の数値を拾った。active corporateだから、benefit corporateやnonprofit corporateは含まれない。こちらは、154万社ほどで減少が一時的に止まっている様に見える。

減少が一時的に止まっている様に見える理由は、やはり、トランプのcorporate税制改革だろう。設備投資の即時全額損金算入(at once full expensing)ができるなど、利益圧縮を図れるトランプ税制改革のおかげで、納税すべきcorporate income tax金額がほとんどゼロになっているために、active corporateがLLCへ「鞍替え」する必要が、一時的に、なくなっているのだろう。

フランシスコ教皇は2015年、エコロジーに関する回勅Laudato Si’を出版した。この科学面でのアドバイザーの一人となったドイツの大気物理学者シェルンフーバーが、英語(ないしドイツ語)ならではの「新語」を作っていた。文献渉猟していて見つけたので、メモしておく。

フランシスコ教皇は2015年、エコロジーに関する回勅Laudato Si’を出版した。この科学面でのアドバイザーの一人となったドイツの大気物理学者シェルンフーバーが、英語(ないしドイツ語)ならではの「新語」を作っていた。文献渉猟していて見つけたので、メモしておく。

それは、conscientist(英語)、Gewissenschaftler (ドイツ語)。ナニナニと共にサイエンスする者、といった意味。その元は、conscience、Gewissen、則ち、日本語で「良心」と和訳された概念。

しかしながら、この「良心」という和訳、良くない。これは、人間誰しもの心の底にあるとする「良き心」(性善説)のことだが、西洋語conscience、Gewissenはニュアンスが異なる。それは、born-good(性善説)でもborn-evil(性悪説)でもない。

元の英語conscience、元のドイツ語Gewissen、両者とも、語源的にみれば「共に知る」あるいは「共にサイエンスする」という意味。conやGeは「共に」、scienceやWissenは「知る」あるいは「サイエンスする」という意味。(江口再起『ルターと宗教改革500年』119頁等参照方)

誰と「共に」か? もうお分かりと思うが、キリスト教文化が根づいた西洋では、それは神。神と共に「知る」ないし「サイエンス」すれば、良・善・真に至るとの考えが西洋にはある/あった。つまり、人間に最初から良心が備わっているのではない。流石に現代一般西洋人が「神」を持ち出すことは最早多くはないが、とにかく、キチンと「知る」ないし「サイエンス」していけば「良・善・真」に辿(たど)り着く、と西洋では考えられている。

西洋におけるこの様な概念形成過程のもとに、シェルンフーバーは新語(conscientist、Gewissenshaftler)を作った。シェルンフーバー発言のその部分を転記しておく。

英語:But as a scientist, I also am a ‘conscientist’ – I see it as my responsibility to not only share our knowledge with other researchers but with everyone who will be be affected by the impacts of climate change in the end – and in whose power it lies to stop it.

ドイツ語:Aber als Wissenschaftler bin ich auch Gewissenschaftler – ich sehe mich in der Verantwortung, nicht bloß mit anderen Forschern unsere Erkenntnisse zu teilen. Sondern mit all jenen, die von den Folgen des Klimawandels am Ende betroffen sein werden. Und in deren Macht es steht, ihn zu stoppen.

半訳:ただ単にa scientistであるだけでなく、私(シェルンフーバー)はa ‘conscientist’ でもあるのです。則ち、私達気候変動学者達の知識を、他の研究者と共有するだけでなく、気候変動の悪影響を将来において受ける全ての人達と、つまり、気候変動をとめる力を持ちうる全ての人達と、共有することが、私のresponsibility(応答責任)だと感じているのです。

・・・先先回コラム259で、freedomとは、人それぞれが持つ良心(conscience)が示す範囲の「自由」、と説明した。これでは、freedom概念を十分に説明したことになっていなかった。より正しくは、freedomとは、人それぞれが持つconscience(共にサイエンスする心)が示す範囲の「自由」、とすべきだった。

繰りかえすが、人間に最初から良心が備わっているのではない。キチンと「知る」ないし「サイエンス」していけば「良・善・真」に辿(たど)り着くと西洋(の或る人達)は考えている。

20201219 追記:コラム259にあるconscience の和訳を,一般的な「良心」でなく「共科学心」と訂正してみた。

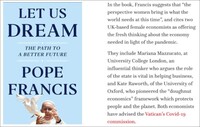

12月1日に発刊されるフランシスコ教皇の一般向け書籍『Let us dream』において、教皇が「この時代の地上世界が必要とする知見を、女性の経済学者達がもたらしてくれた」とコメントした。(ここ参照方)

12月1日に発刊されるフランシスコ教皇の一般向け書籍『Let us dream』において、教皇が「この時代の地上世界が必要とする知見を、女性の経済学者達がもたらしてくれた」とコメントした。(ここ参照方)

パンデミックによって明らかにされた新たに必要とされる経済に関し、二人のUK-based女流経済学者が、新鮮な考え方を提案してくれた、と指摘した。

一人はマリアナ・マッツカート、University College London。business振興において国家の役割はvitalだと唱えるan influential thinker。もう一人はケイト・ラワース、the University of Oxford。ドーナツ経済学というframework which protects people and the planetを開拓した。両名とも、ヴァチカン主催のCOVID-19 commissionに参加している、とのこと。

・・・ということで早速私はkindle版『Let us dream』を予約注文した。ワクワク。(^o^)

なお、ちょうど一週間前アッシジで行われたZOOM会議 The Economy of Francescoで、ケイト・ラワースがプレゼンを行った。下に貼り付けておく。

その後、ZOOM会議 The Economy of Francesco閉幕にあたり行われた教皇挨拶も載せておく。

Loading...

Loading...| 日時 | 2020年11月21日土曜日 13:30 ー 15:30 (予定は流動的です。「中止」の場合ここに通知します。) |

| 場所 | 東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール |

| テーマ | Everything is interconnected ~~ 科学者と宗教者が共有するa conviction |

配付資料